Et si les pyramides avaient été

construites

en pierre

réaglomérée ?

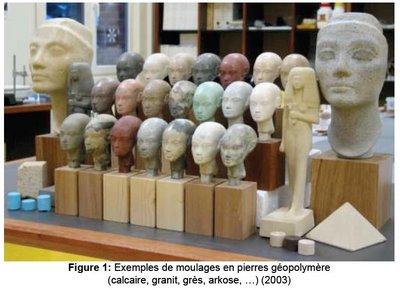

Telle est l'hypothèse pas si folle que ça proposée par Joseph Davidovits, un Français, docteur es sciences, chimiste et historien, spécialiste des "géopolymères" et de l'Égypte ancienne. Selon lui, une grande partie (pas la totalité) des pierres ayant servi à construire les pyramides d'égypte auraient été moulées sur place à partir d'une "pâte géopolymérisante" à base de calcaire, sorte de ciment dont la prise se fait en une journée ou deux. Cela expliquerait bien sûr l'absence de tout débris et de toute documentation écrite sur les "rampes" internes ou externes ou sur les chariots et autres traîneaux imaginés par les égyptologues classiques pour construire lesdites pyramides.,

Précisons

tout de suite que la majorité des égyptologues

"classiques" s'opposent, parfois violemment, à

la thèse du Pr. Davidovits. Intrigué, j'ai donc

cherché à en savoir plus. Or, plus je cherchais et

plus cette hypothèse me paraissait tenir la route, et plus

les objections des égyptologues classiques me paraissaient

fausses et biaisées par leur indéfectible

attachement à l'idée que "les pierres des

pyramides proviennent des carrières de calcaires de la

région, puis ont été laborieusement,

convoyées sur les sites de construction par une

armée d'ouvriers". Bien sûr ! Mais Davidovits ne

dit pas le contraire !

Précisons

tout de suite que la majorité des égyptologues

"classiques" s'opposent, parfois violemment, à

la thèse du Pr. Davidovits. Intrigué, j'ai donc

cherché à en savoir plus. Or, plus je cherchais et

plus cette hypothèse me paraissait tenir la route, et plus

les objections des égyptologues classiques me paraissaient

fausses et biaisées par leur indéfectible

attachement à l'idée que "les pierres des

pyramides proviennent des carrières de calcaires de la

région, puis ont été laborieusement,

convoyées sur les sites de construction par une

armée d'ouvriers". Bien sûr ! Mais Davidovits ne

dit pas le contraire ! Pour y voir plus clair, précisons les faits et les hypothèses :

Les hypothèses de Davidovits sont :

- Que les pyramides les plus anciennes, qui sont aussi les plus grandes, en particulier celles de Khoufou (Khéops), Khephren et Mykérinos sur le plateau de Gizeh, sont faites de pierres dont certaines ont été taillées dans des carrières et transportées telles quelles sur place, mais dont la majorité (plus de 80%) est constituée de pierre réaglomérée et moulées sur place à partir de matériaux "géopolymérisants" dont le principal est un calcaire très tendre (issu lui aussi de carrières) dont les fragments sont liés par une "colle" naturelle de composition chimique assez complexe.

- Que mis à part les pyramides, d'autres objets pré

dynastiques ont été aussi fabriqués en

matériau géopolymères, en particulier les colosses

de Memnon, ainsi que des milliers de vases et objets d'arts dont le

matériau est si dur et la facture si parfaite que personne ne

comprend comment ils ont pu être taillés (surtout

qu'à l'époque on ne connaissait pas le fer et les outils

les plus performants étaient en cuivre !) Selon Davidovits, ils

ne l'ont pas été mais ont été

moulés, tout simplement.

Par

exemple cette coupe si fine et vieille de 4000 ans est faite dans un

matériau incroyablement résistant, impossible même

à rayer avec des outils en cuivre. Comment expliquer que les

anciens égyptiens aient pu la tailler dans la masse ? C'est

impossible !

Par

exemple cette coupe si fine et vieille de 4000 ans est faite dans un

matériau incroyablement résistant, impossible même

à rayer avec des outils en cuivre. Comment expliquer que les

anciens égyptiens aient pu la tailler dans la masse ? C'est

impossible ! - Que cet art de la géopolymérisation est très ancien, et s'est ensuite perdu, si bien que les (petites) pyramides des dynasties suivantes sont entièrement en pierre taillée. Cette perte de connaissance a été en fait volontaire, et s'est accompagnée d'un changement profond dans la religion égyptienne, qui cessa alors de révérer Khoum, "le dieu potier" pour lui préférer Amon "le Dieu tailleur".

Qu'est-ce que la géopolymérisation ?

Les géopolymères sont des matières minérales obtenues de façon synthétique ; c'est-à-dire par des procédés chimiques que, du reste, la nature réalise elle-même, mais sur des cycles très longs de plusieurs millions d'années. Le principe est, en gros, le suivant : on part d'une matière minérale, d'une roche érodée, délitée, naturellement désagrégée – par exemple le calcaire comme celui qui affleure un peu partout dans le Nord de la France – et on va lui redonner une structure compacte grâce à un liant, une colle géologique qui va agglomérer (ou ré-agglomérer) entre elles les particules minérales. Le résultat final est celui d'une roche qui semble parfaitement naturelle : dans notre cas, par exemple, un calcaire extrêmement solide comme peuvent l'être certains calcaires. Le géologue n'y verra que du feu. Seule une observation très fine du liant peut révéler la nature synthétique de la roche puisque nos particules sont incontestablement du calcaire, du granit ou ce que vous voulez.

En particulier, les matérieux géopolymères contiennent, comme les matériaux naturels, une proportion importante de coquillages fossiles. La différence est que ces fossiles sont disposés "dans tous les sens" alors que dans un matériau naturel il y un plan préférentiel dû à la lente sédimentation du matériau. Or, le fait incroyable est que dans la grande majorité des pierres des pyramides, les coquillages sont effectivement... dans tous les sens, comme si elles avaient été moulées !

Dans le cas de ces pierres égyptiennes, la composition est la suivante :

- 90à95% de calcaire naturel en agrégat (coquillages fossiles)

- 5à10% d'une colle géopolymérisatrice pour lier les agrégats : chaux, argile de kaolin, limon et sel natron (carbonate de soude, que l'on récoltait sur les roseaux)

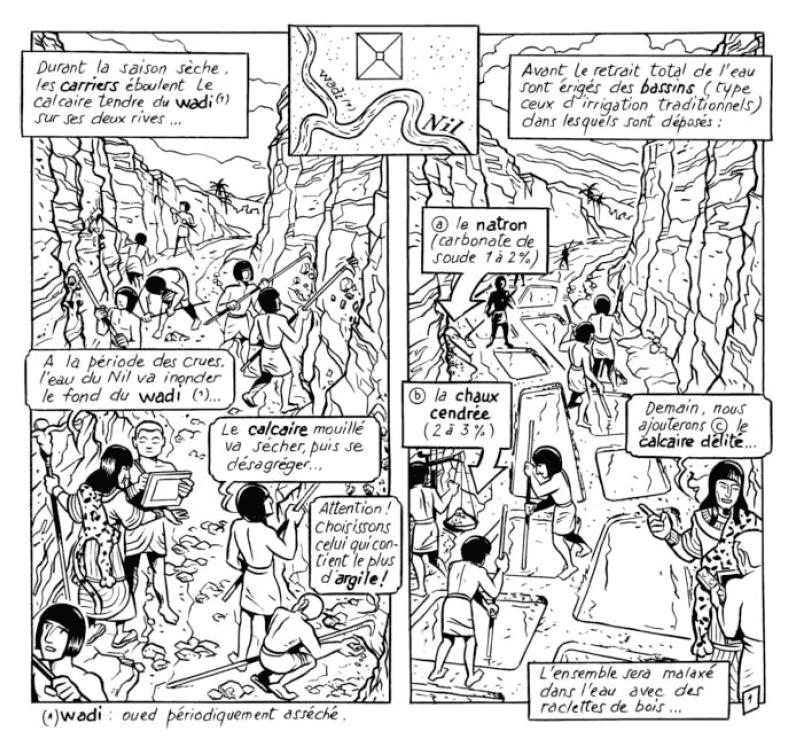

Alors comment les égyptiens ont-ils fait pour construire les pyramides ?

La réponse... en BD

Des preuves !

Des preuves, il y en a des tas ! En voici, dans le désordre :

Les blocs pyramidaux sont tous moins dense en haut qu'en bas. Ceci ne s'explique pas s'ils ont été taillés dans une carrière. Mais s'ils ont été coulés dans un moule, c'est parfaitement clair.

Les joints entre les blocs sont si parfaits qu'on ne peut y glisser la pointe d'un couteau. C'est logique si les blocs ont été coulés sur place : deux pierres déja en place constituaient deux des parois du moule, il n'y avait qu'a ajouter deux parois de bois (ou de tissu tendu, ce qui est possible : on a retouvé des tas de fibres d'usage inconnu dans les pyramides) pour constituer le moule. Et bien sur le nouveau bloc s'ajustait évidemment parfaitement avec les deux blocs déja en place.

Cohérence historique : Nous sommes à l'âge du bronze. Il est difficile dimaginer pour l'homme moderne l'impact mystique qu'avait la poterie à cette époque. Créer des formes à partir d'une matière souple qui durcissait ensuite était considéré comme absolument magique et ne pouvait être que l'oeuvre d'un Dieu : et précisément Khoum, le dieu potier, est le Dieu le plus important dans toute l'égypte. Les égyptiens ont naturellement cherché à mélanger des matériaux semi-liquides ou pâteux et à "voir" ce qui en ressortait, si cela pouvait durcir naturellement ou à la chaleur. C'est ainsi, après sans doute des siècles d'expérimentations, qu'ils sont inventés leurs techniques de géopolymérisation. Ainsi l'ordre historique est : âge de pierre, poterie, âge du bronze, géopolymérisation, âge du fer, oubli des techniques de géopolymérisation Mais notons que la technique du moulage sur place s'est maintenue en Afrique (construction en pisé).

L'inventivité des hommes est sans limite, même dans l'antiquité. Par exemple les égyptiens savaient faire des émaux dès 3800 avant JC. Or pour faire de l'émail il faut fondre le cuivre à près de 1000°C. Certains objectent que de telles températures ne pouvaient pas avoir été atteintes dans l'antiquité. Mais en fait en mélangeant du minerai de cuivre (malachite) et de plomb (galène) qui sont très souvent mélangés naturellement, et en chauffant ce mélange avec un simple feu de bois à seulement 700° il se produit une réaction d'oxydation exothermique qui fournit les 1000° requis.

Le calcaire des carrières utilisées est trop tendre pour des pierres taillées ! Le matériau le plus important des pierres réaglomérées est le calcaire. Les analyses du géochimiste allemand D.D. Klemm démontrent que 97 à 100% des blocs proviennent de la couche de calcaire tendre et argileuse située dans l'Oued (wadi) en contrebas du plateau de Guizeh. Or, d'après l'égyptologue M.Lehner, les Égyptiens employèrent un calcaire tendre et friable, inutilisable comme pierre de taille. Les ouvriers n'ont pas mis en œuvre le calcaire dur et dense situé à proximité des pyramides, sauf à de rares exceptions pour les restaurations ultérieures. Le géologue L. Gauri démontre que ce calcaire est fragile, car il inclut des matériaux argileux (notamment une argile kaolinite) sensibles à l'eau expliquant l'extrême fragilité du corps du Sphinx, alors que sa tête, taillée dans la couche géologique dure et dense, a résisté à 4000 ans d'érosion.

Ce calcaire argileux tendre, trop fragile pour être une pierre de taille, est bien adapté à l'agglomération. De plus, il contient naturellement des ingrédients géopolymériques réactifs, comme l'argile kaolinitique, indispensable pour fabriquer la colle géologique (le ciment de liaison) et assurer la géosynthèse.

Il n'est pas nécessaire de broyer cette pierre, car elle se désagrège facilement avec l'eau du Nil pendant les inondations (l'Oued ou wadi est rempli d'eau à ce moment) pour former une boue calcaire. À cette boue, on ajoute des matériaux géologiques réactifs (la mafkat, un silicate hydraté de cuivre et d'alumine, surexploitée au temps de Khéops dans les mines du Sinaï), le sel natron égyptien (carbonate de soude, présent massivement dans le Wadi Natrum), et de la chaux provenant de cendres de plantes et de bois [5]. On transporte cette boue de calcaire dans des paniers, on la verse, puis la tasse dans des moules (faits en bois, pierre, brique crue), directement sur le chantier. La méthode est identique à celle du pisé, encore utilisé aujourd'hui.

Ce calcaire, ré-aggloméré par réaction géochimique, durcit naturellement pour fournir des blocs résistants. Les blocs sont ainsi constitués de 90 à 95% de calcaire naturel en agrégats avec les coquillages fossiles, et de 5 à 10% de colle géologique (ciment dit "géopolymérique") à base d'alumino-silicates.

Les énormes carrières de turquoise du Sinaï : la turquoise est associée à un autre minéral, la chrysocolle: cette dernière se déshydrate à la chaleur du désert et devient blanche. Les égyptiens l'appelaient Makfat. Ils en ont récolté des tonnes chaque année dans les mines du Sinaï. Le makfat est l'un des ingrédients de la pierre reconstituée, même s'il elle n'ont contient que 1% environ.

On peut très bien expliquer pourquoi le procédé s'est perdu après la construction des premières pyramides. L'épuisement des mines du Sinaï dès la IV° dynastie fut la cause principale du déclin du procédé. Une autre cause fut que la production de chaux CaO provenant de cendres engendra un désastre écologique. Contrairement à d'autres peuples de l'antiquité les égyptiens n'ont pas fabriqué la chaux nécessaire en calcinant le calcaire : il aurait fallu avoir du bois pour cela, et du bois ils n'en avaient pas beaucoup. Ils utilisaient pourtant la combustion du jujubier, acacia, caroubier, palmiers pour la cuisson du pain. Or les cendres de combustion contenaient une grande quantité de chaux "cendrée" CaO. Ces cendres étaient récoltée dans toute l'Égypte. Or les besoins de chaux pour la construction des pyramides étaient tels que l'exploitation outrancière des ressources agricoles à cette fin engendra une famine à la V° dynastie

Enfin, passage du culte de Khoum le dieu pétrisseur en Amon le dieu Tailleur de pierre : les prêtres d'Amon pensaient que lorsqu'on taillait la pierre des carrières on taillait directement le corps du Dieu. Après Khufu (Khnumou-Khéops) les pyramides sont de plus en plus petites, puis on n'en fait plus du tout. Au second empire toutes les pierres sont taillées. La technique du moulage s'est perdue.

Existence d'autres objets géopolymérisés : statues, vases pré dynastiques en gneiss anorthositique, schiste métamorphique, basalte, brèche : matières impossibles à tailler avec des outils en cuivre et qui demeurent une énigme. 30000 de ces vases furent trouvés dans une chambre souterraine de la pyramide à degré de Saqqarah, ils datent de 3000 avant JC. Les énormes statues des Colosses de Memnon sont en en quartzite (pierre très dure presque impossible à tailler). Citons encore les vases murrhins, pour lesquels les romains dépensèrent des fortunes en les achetant aux égyptiens.

La théorie explique la construction des pyramide et la taille énorme de certains blocs. Pas besoin de rampe pour les construire en moulant sur place !

La théorie explique pourquoi les carrières de calcaire étaient en contrebas des pyramides alors qu'on avait du calcaire de meilleure qualité en amont, qui de plus aurait été plus facile à transporter. Mais justement pour faire de la pierre réaglomérée il fallait du calcaire de basse qualité, très tendre.

La théorie explique l'absence de vestige des traînaux en bois qu'il aurait fallu avec le système de la rampe.

La théorie explique l'humidité "étrange" des pyramides et le phénomène de conservation du grain. L'eau utilisée pour créer le matériau géopolymère est restée là, même des dizaines de siècles plus tard.

Enfin, les objections ne tiennent pas !

L'objection la plus fréquente des égyptologues lorsqu'on leur parle de "pierre réaglomérée" est que l'on trouve des coquillages dans le calcaire des pyramides, ce qui "prouve" leur origine naturelle : Mais en fait c'est tout à fait normal puisque la pierre reconstituée a été crée à partir de calcaire non pas broyé mais délité par l'eau.

Autre objection : où seraient les moules ? En fait il il y en avait très peu. on se servait des blocs déjà en place pour mouler sur place un nouveau bloc et les moules étaient soit réutilisés, soit faits de mélange de tissus, roseaux, etc. fragiles et qui ont naturellement disparu au fil des siècles.

Pour plus d'infos :

http://pyramidales.blogspot.com/2009/03/la-nouvelle-histoire-des-pyramides-de.html

Serge Boisse

Par

exemple cette coupe si fine et vieille de 4000 ans est faite dans un

matériau incroyablement résistant, impossible même

à rayer avec des outils en cuivre. Comment expliquer que les

anciens égyptiens aient pu la tailler dans la masse ? C'est

impossible !

Par

exemple cette coupe si fine et vieille de 4000 ans est faite dans un

matériau incroyablement résistant, impossible même

à rayer avec des outils en cuivre. Comment expliquer que les

anciens égyptiens aient pu la tailler dans la masse ? C'est

impossible !