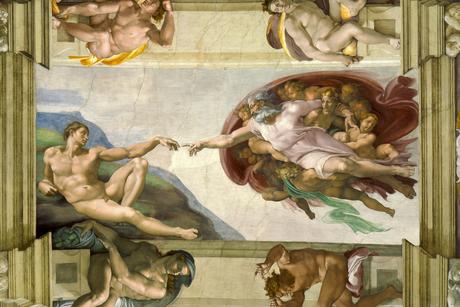

-La création d'Adam. Michel Ange. Plafond de la Chapelle Sixtine-Petite réflexion de notre spécialiste en religion sur l’existence de Dieu et sur ce que cette existence peut bien apporter dans notre vie…

-La création d'Adam. Michel Ange. Plafond de la Chapelle Sixtine-Petite réflexion de notre spécialiste en religion sur l’existence de Dieu et sur ce que cette existence peut bien apporter dans notre vie…Dieu existe, Dieu n’existe pas… Le dilemme n’est pas nouveau ! Depuis que les premiers rituels funéraires se sont développés au sein de notre monde, les hommes ont pu croire ou non en l’existence d’un principe, d’une force ou d’un ou plusieurs être(s) transcendant(s), assurance que la mort ne constituait guère le point final de l’existence humaine, mais plutôt une simple étape ou un « passage » vers une vie d’un nouveau genre, dans un au-delà inconnu sujet aux plus folles imaginations. Aujourd’hui, chez les croyants, l’idée la plus répandue est celle qu’il existe un être unique, transcendant, origine et terme de l’univers : Dieu. Le monothéisme, c’est-à-dire la croyance en un seul Dieu, se divise en trois grands courants religieux : le Christianisme ; l’Islam ; le Judaïsme. Si les deux dernières religions sont des monothéistes stricts, il n’en va pas de même pour le Christianisme, qui constitue un monothéisme trinitaire : les chrétiens croient en un Dieu unique en trois personnes. Laissons pour le moment ces subtilités théologiques pour nous concentrer sur l’idée de Dieu… une idée qui, dans le contexte de notre société, ne va pas de soi ! Et pourtant, comme le suggère l’Abrégé du catéchisme de l’Eglise catholique, le désir de Dieu est inscrit au plus profond de l’homme. Dès lors, comment tenir ces deux positions extrêmes ? En effet, alors que de plus en plus de personnes semblent affirmer ne pas croire en Dieu, nous ne pouvons nier qu’il y a au cœur même de toute personne humaine une soif d’absolu qui traduit bel et bien ce désir de Dieu, ou du moins ce désir de croire que quelque chose ou quelqu’un de plus grand que l’humanité nous dépasse.Pourquoi y a-t-il des gens qui ne croient pas en Dieu alors que d’autres croient en Lui ? Qu’est-ce que Dieu peut-Il bien apporter de plus dans la vie d’un homme ? Comment nous rejoint-Il pour finalement constituer l’essence de toute vie humaine ?

L’HOMME, UN ETRE EN RECHERCHE DE DIEU… Dans le Youcat écrit par Bernhard Meuser et Nils Baer, un petit livre spécialement adapté aux jeunes qui préparent le sacrement[1]de la confirmation[2], un chapitre complet est consacré au thème de l’existence de Dieu : « Il existe, Il n’existe pas… Ce que nous pouvons savoir sur Dieu » (chapitre 2). D’emblée, les auteurs évoquent le profond athéisme qui règne aujourd’hui dans notre société. S’adressant à un jeune qui serait en train de lire, ils affirment : « On t’a sûrement déjà dit : « Mais Dieu n’existe pas ! C’est une pure invention ! » ». Combien sont nombreuses, aujourd’hui, les raisons qui sont invoquées par nos contemporains afin de se soustraire à la croyance en Dieu ! Pour beaucoup, Dieu est une simple idée… l’idée des faibles qui veulent se rassurer par rapport à la réalité terrifiante qu’est la mort. Pour d’autres, Dieu est une invention purement humaine destinée à faciliter la domination d’un groupe humain sur un autre : la multiplicité des règles édictées par la divinité serait ainsi le moyen de cette domination. Ces raisons citées à l’instant sont les fruits directs d’une des grandes idées de la modernité : la foi est quelque chose d’irrationnelle, d’invérifiable, et donc forcément de faux. Au XIXème siècle, les scientifiques semblaient ne croire qu’en ce qui pouvait se vérifier empiriquement. Or, tout ce qui ne se vérifie pas scientifiquement n’est pas forcément faux : on ne vérifie pas scientifiquement par exemple l’amour d’un père ou d’une mère pour ses enfants. Ainsi, depuis plusieurs décennies maintenant, des théologiens et des scientifiques ont cherché à montrer que foi et rationalité n’étaient guère antagonistes : Dieu se fait connaître à l’homme qui, pour L’atteindre, a aussi besoin de sa faculté à raisonner. De même, la religion et la science ne s’opposent nullement, mais répondent à deux questions différentes : la science cherche à répondre à la question « Comment ? » ; la religion cherche à répondre à la question « Pourquoi ? ». Un des autres piliers de la pensée moderne consiste à affirmer que les religions sont porteuses de violence et sont incapables d’assurer la paix. De fait, elles doivent être reléguées dans une sphère privée, voire même éradiquées. On en oublierait presque que les deux guerres mondiales ont été simplement provoquées par la pure bêtise humaine… et non à cause d’un quelconque facteur religieux. Certes, en tout temps, le nom de Dieu a été utilisé à des fins belliqueuses, mais ce sont les hommes qui l’ont instrumentalisé ! La modernité a également perçu l’Eglise comme un obstacle, surtout du fait de son caractère très institutionnel et juridique. Pour beaucoup de personnes aujourd’hui, l’Eglise avec toutes ses règles et, le nom de Dieu indirectement, ne sont là que pour chambouler complètement leur façon de vivre, de penser ou d’agir. Si Dieu existe, si Dieu est absolument bon et qu’Il ne veut que ce qui est bon, alors il est impossible de mentir, de se droguer, de tromper autrui ou de se prendre pour le « centre » du monde. Sans doute quantité d’athées sont-ils heureux d’être eux-mêmes des « dieux » terrestres, pouvant définir par eux-mêmes ce qui est bien et mal. Ainsi, les raisons qui poussent à nier l’existence de Dieu sont nombreuses, surtout dans notre société moderne sécularisée à outrance. Pourtant, parfois même sans s’en rendre vraiment compte, tout homme est en recherche de Dieu… Cela est d’autant plus manifeste dans le contexte de la postmodernité où le « spirituel » semble prendre de plus en plus de place. On entend beaucoup de personnes dire aujourd’hui : « Je suis en recherche spirituelle ». Il y a là souvent une recherche d’ordre thérapeutique, une recherche de bien-être, d’une paix intérieure, d’un sentiment d’harmonie. En recherchant du « spirituel », ces personnes recherchent une forme d’enseignement qui donnerait une signification précise au monde dans lequel elles vivent, et qui indiquerait à chaque homme quelle est sa juste place dans ce monde. Même si cette définition du « spirituel » ne correspond pas tout-à-fait à celle qu’en donne le Christianisme, force est de constater que la soif d’absolu et/ou de transcendance n’a belle et bien pas quitté la personne humaine. Saint Augustin l’affirme lui-même dès le IVème siècle : Dieu a mis dans le cœur de l’homme le désir de Le chercher et de Le trouver. Dans les Confessions, il écrit : « Tu (Dieu) nous as créés pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en Toi. ». La deuxième question de l’Abrégé du catéchisme de l’Eglise catholique est ainsi rédigée : « Pourquoi y-a-t-il en l’homme le désir de Dieu ? ». Voici la réponse proposée : « En créant l’homme à Son image, Dieu Lui-même a inscrit dans son cœur le désir de Le voir. Même si un tel désir est ignoré de l’homme, Dieu ne cesse d’attirer l’homme pour qu’il vive et trouve en Lui la plénitude de vérité et de bonheur qu’il ne cesse de chercher. Par nature et par vocation, l’homme est donc un être religieux, capable d’entrer en communion avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l’homme sa dignité fondamentale. »[3]. Selon certains Pères de l’Eglise comme saint Grégoire de Nysse, le cœur de l’homme est un miroir sur lequel vient se refléter l’image de Dieu. Il est l’organe qui permet, par la foi, de capter l’image de Dieu et de voir Dieu. La vision divine est donc d’abord intérieure : la lumière divine se reçoit dans le cœur avant de transparaître à travers le corps entier. Lorsque Grégoire de Nysse évoque le « miroir » du cœur, il pense aux miroirs tels qu’ils existaient en son temps, c’est-à-dire des miroirs métalliques. La rouille se déposait facilement sur ces miroirs et, elle les empêchait ainsi de refléter la lumière. La vie chrétienne consiste à enlever cette rouille qui se dépose sur le cœur de l’homme : les vices, les péchés, c’est-à-dire tout ce qui empêche l’homme de parvenir à la claire vision de Dieu. Ces vices sont issus des esprits mauvais et, tout chrétien doit se battre continuellement contre eux afin de purifier son cœur. Voilà pourquoi toute vie de prière est un combat permanent. Les vices évoqués varient en fonction des lieux et des époques. Aujourd’hui, en Europe, il règne un esprit suscitant doute, soupçon et légèreté. Durant son pontificat, le Pape Paul VI (1963-1978) a longuement médité sur ce verset biblique du livre de la Sagesse : « la fascination de la frivolité obscurcit le bien et le tourbillon de la convoitise renverse un esprit sans malice » (Sg 4,12). Le souverain pontife voyait dans la « fascination de la frivolité » l’obstacle majeur empêchant l’homme moderne de se mettre en route vers Dieu. Définissant cette fascination comme un attrait irrésistible pour l’amusement, les passions, la séduction des choses et des activités inutiles, Paul VI affirmait également d’elle qu’elle constituait une préférence pour ce qui est « banal » par rapport à ce qui est « grand », « utile », « nécessaire » et « exigeant ». Prenant le contre-pied de cette fascination pour la frivolité, la vie chrétienne nous propose un entraînement au combat spirituel, afin de parvenir au vrai bonheur : celui de l’éternité bienheureuse. Au contraire, la fascination pour la frivolité empêche l’homme de faire l’expérience de Dieu. Quand l’homme est drogué de plaisir et de futilités multiples, il devient alors incapable de répondre aux aspirations profondes et essentielles de son cœur.

DIEU VIENT A NOTRE RENCONTRE Si l’être humain est en recherche de Dieu, Dieu est aussi en recherche de l’homme. Certes, parfois, quelques personnes recherchent désespérément Dieu sans jamais Le trouver et, de fait, en viennent à abandonner tout simplement leur recherche, concluant ainsi qu’Il n’existe sans doute pas. Il faut comprendre que Dieu ne peut pas entrer tout entier dans nos pensées, nos réflexions humaines… voilà pourquoi Il est difficilement appréhendable ! Mais cela ne signifie pas pour autant qu’Il n’existe pas. On prête à saint Augustin cette histoire qui en dit long sur le mystère de Dieu. Un jour, alors que l’évêque d’Hippone se promenait sur une plage de sable, il rencontra un jeune garçon qui creusait un immense trou dans le sable. Intrigué, saint Augustin l’interrogea quant à ses intentions. L’enfant répondit : « Je voudrais mettre toute la mer dans le trou ». Augustin s’amusa beaucoup de cette réponse, mais le jeune garçon lui répliqua aussitôt : « Cela me serait plus facile qu’à toi d’épuiser avec la seule raison humaine les profondeurs du mystère de la Trinité ». Autrement dit, l’enfant signifiait à saint Augustin que l’homme ne pouvait, au moyen de sa seule raison finie/limitée, accéder à Dieu qui est par excellence l’Infini/l’Illimité. L’homme ne peut pas enfermer Dieu dans sa tête. Néanmoins, si Dieu a doté l’homme d’une raison, c’est bien pour l’utiliser ! Ainsi, si le mystère de Dieu ne peut être totalement appréhendé par l’esprit humain, notre raison peut connaître Dieu avec certitude. Saint Albert le Grand (1200-v.1280), dominicain et docteur de l’Eglise, écrivait notamment : « La principale force de l’homme est la raison. Le but suprême de la raison est la connaissance de Dieu. ». La Bible ne dit rien d’autre : « Dieu a fait les hommes afin qu’ils cherchent la divinité pour l’atteindre (…) aussi bien n’est-elle pas loin de chacun d’entre nous. C’est en elle en effet que nous avons la vie, le mouvement et l’être. » (Ac 17, 27-28). Comment Dieu vient-Il à la rencontre de l’homme ? Tout simplement en se révélant… Se révéler, mais qu’est-ce que cela veut donc bien dire au juste ? Il ne s’agit pas d’une annonce spectaculaire faite par Dieu à un moment donné de l’Histoire des hommes : Dieu n’a pas déroulé une grande banderole à l’horizon, avec écrit dessus « C’est moi. Je suis sympa. Dieu »[4]. La Révélation est plutôt un processus assez long, durant lequel Dieu S’est progressivement fait connaître aux hommes. Voilà comment un des documents les plus célèbres du Concile Vatican II, la constitution Dei Verbum[5], définit la Révélation : « Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, par lequel les hommes ont accès auprès du Père par le Christ, Verbe fait chair, dans l’Esprit-Saint et son rendus participants de la nature divine. » (DV 2). Mais Dieu n’avait guère besoin de se révéler à nous. Il l’a fait par amour, de même que dans l’amour humain, nous ne pouvons connaître quelque chose de l’être aimé que lorsque celui-ci nous ouvre son cœur. Et l’objectif de Dieu est bel et bien de nous communiquer Son immense amour pour l’humanité ! La Révélation, disions-nous, a été un processus assez « long ». En effet, depuis la création du monde, Dieu S’est révélé aux hommes en leur parlant par les patriarches et les prophètes, avant de venir Lui-même nous parler en Son Fils Jésus-Christ, qui constitue le terme de la Révélation. Cette révélation de Dieu par Sa Parole… c’est la Bible ! Le livre saint des chrétiens n’est rien d’autre que la Parole de Dieu adressée aux hommes de bonne volonté qui veulent Lui ouvrir leur cœur. Dans l’Ancien Testament, commun aux juifs et aux chrétiens, Dieu Se manifeste comme Celui qui a créé le monde par amour et reste fidèle à Son Peuple Israël malgré les infidélités de ce dernier. Pour sauver Son Peuple du péché et de la mort, Dieu lui parle par les patriarches et les prophètes. Or, Israël est un peuple à la nuque raide, qui multiplie les infidélités. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, Dieu nous montre la profondeur de son amour miséricordieux. Par Jésus-Christ, le Dieu invisible devient visible, Il devient homme parmi les hommes. Cela manifeste bien jusqu’où va l’amour divin pour sa créature : Il prend sur Lui-même notre humanité blessée et anéantie par le péché et la mort. En Jésus-Christ, Dieu nous a tout dit et, en écoutant et en méditant les paroles christiques, chaque homme peut savoir qui est Dieu et ce qui est nécessaire à son Salut éternel. On pourrait donc dire que la Révélation s’est faite en deux grandes « étapes » : durant la première étape, Dieu a tendu une main miséricordieuse aux hommes à de nombreuses reprises, mais ces derniers sont restés infidèles ; de ce fait, après avoir multiplié les alliances avec les hommes et les avoir formés par les prophètes dans l’espérance du Salut, Dieu nous a envoyé Son propre Fils lorsque les temps furent accomplis[6]. « Conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du Salut (…). Pour accomplir le dessein de ton amour, il s’est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. »[7]. Si Dieu S’est révélé en plusieurs « étapes », Il S’est également montré de différentes manières : parfois dans Sa toute-puissance en agissant sur les éléments naturels (Job 38,39), ou sur le destin de peuples entiers (peuples ennemis d’Israël et Israël lui-même, le Peuple élu) ; parfois imperceptiblement, en touchant le cœur d’une simple personne. « Le miracle, c’est que Dieu veuille vraiment parler avec toi et moi »[8]. Aujourd’hui encore, Dieu continue de venir rejoindre les hommes dans leur existence quotidienne. La foi, c’est une relation vivante, c’est découvrir que Dieu nous parle et vouloir L’écouter. Ecouter la voix de Dieu signifie avant tout être attentif, ne pas être submergé par les bruits de ce monde. Cela n’est pas facile aujourd’hui, car que de bruits dans notre société ! Et pourtant, faire silence est une des conditions indispensables pour que nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire. Voilà pourquoi nous devrions cultiver la « culture du silence », notamment dans nos assemblées liturgiques. Le Pape émérite Benoît XVI a rappelé l’importance du silence dans notre vie chrétienne, car « la confiance en Dieu mûrit dans le silence ». Et la confiance… c’est la foi ! Mais chaque baptisé est aussi invité à entrer pleinement en dialogue avec Son Père du Ciel par le moyen de la prière. Prier, ce n’est pas simplement venir à la messe le dimanche ou encore se rendre de temps en temps à l’église pour allumer un cierge. Prier, c’est converser avec Dieu de manière régulière et assidue. Il existe bien des manières de prier pour un chrétien ! Parmi cette belle diversité, le disciple du Christ doit véritablement faire de la prière la respiration de son être tout entier ! Dieu nous ouvre Son cœur et, Il souhaite que nous en fassions autant. Mais Dieu ne S’impose jamais. Si nous décidons de laisser fermer la porte de notre cœur, c’est nous-mêmes que nous privons de Sa présence. D’ailleurs, un très beau passage biblique résume fort bien cette réalité : « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Ap 3,20).

PERCEVOIR LA PRESENCE DE DIEU DANS NOS VIESAu Moyen Age, certains théologiens, tel le grand saint Thomas d’Aquin (1224/1225-1274), ont pu parler de « preuves » de l’existence de Dieu. Il ne s’agit pas de preuves scientifiques comme nous pourrions le penser, mais plutôt d’ « indices » qui nous invitent à nous mettre en chemin… La réflexion de ces théologiens appelés « scolastiques »[9]nécessite encore aujourd’hui d’activer toutes les cellules grises de notre cerveau à 100%. Voilà ce qu’ils disaient de la question de l’existence de Dieu. Tout d’abord, il convient de considérer l’idée aristotélicienne de « cause première »[10] : tout ce qui existe a une cause originelle, un principe premier. Par exemple, si je suis sur cette terre, c’est parce que mes parents m’ont conçu. Toute chose présente sur la terre l’est parce que quelque chose l’a fait apparaître. Or, d’après saint Thomas d’Aquin qui s’inspire largement de la réflexion d’Aristote, on ne peut pas remonter indéfiniment dans la chaîne des causes et, il y a bien un moment où une cause doit être sans cause : c’est la « cause première » ou le « principe sans principe ». Concernant l’univers[11], il est nécessaire qu’il y ait quelque chose qui soit la cause originelle de l’existence de l’univers. Il serait totalement illogique que moi, la mer, la terre, etc. aient une origine, et pas l’univers ! Ainsi, l’univers ne peut exister sans « cause première ». Or, la cause originelle de l’existence de l’univers doit être plus grande et surtout tout à fait différente de tout ce qui existe à l’intérieur même de l’univers. Ce qui a fait apparaître « l’espace-temps » ne peut pas être lui-même une parcelle de cet « espace-temps ». Ce « quelque chose » qui est plus grand et qui doit exister nécessairement, parce que sinon l’univers serait là sans raison, les croyants l’appellent Dieu : il ne s’agit donc pas de « quelque chose », mais de « quelqu’un ». Voilà pourquoi les chrétiens parlent de leur Dieu comme étant le Créateur. Cependant, il ne faut pas nous représenter le Créateur comme quelqu’un qui a claqué une fois dans ses doigts au commencement de toutes choses et qui s’est ensuite reposé. Dieu n’a pas proclamé qu’au commencement son « oui » au monde, il le fait constamment… et jusqu’à la fin du monde ! Sans ce « oui » constant de Dieu, l’univers ne serait plus, un peu comme si une personne éteignait le DVD, et que le film était fini. Mais que Dieu existe, qu’est-ce que cela peut bien changer dans nos vies ? Absolument tout ! Au moins pour les chrétiens, l’existence de Dieu, qui se traduit notamment par le scandale de la croix[12], ébranle le monde et les cœurs. En Jésus-Christ, Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité blessée, afin de nous imprégner tout entier de Son amour et de Sa miséricorde. Amour et miséricorde de Dieu… voilà ce qui vient transfigurer une vie humaine. Dans ses écrits, saint Augustin a imaginé qu’il interrogeait le « bon larron » de l’Evangile : « Dis-moi, je t’en prie, comment as-tu fait pour reconnaître dans ce Jésus crucifié et abandonné de tous le Messie de Dieu ? ». Augustin prête cette réponse au bon larron : « Jésus m’a regardé et dans son regard j’ai tout compris ». Par ces quelques mots, l’évêque d’Hippone signifiait que le règne de Jésus, et donc celui de Dieu, c’est l’amour et la miséricorde… un règne qui vient bouleverser nos vies d’hommes et de femmes en les transfigurant. Dieu se fait présent à nos vies et, Il nous invite à « demeurer » en Lui. Ce verbe, « demeurer », exprime un aspect capital de la réponse de l’homme à la démarche d’amour de Dieu en Son Fils. L’homme doit non seulement reconnaître, accueillir, croire, connaître, aimer Dieu, mais il doit également demeurer en Lui. La vocation du disciple est de demeurer en Jésus. Ce vocable, propre à l’évangéliste saint Jean, exprime bien l’union qui s’établit grâce au face à face avec Jésus : le disciple demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Or, pour parvenir à cette belle perspective, tout homme, croyant ou non, doit parcourir un long chemin, tout en découvrant que Dieu vient à notre rencontre de multiples manières. Souvent, nous recherchons des signes grandioses de la présence divine en nos vies. Au contraire, Dieu agit essentiellement dans l’ordinaire de nos vies, sans que nous nous en rendions forcément compte. Une présence à un moment opportun, un sourire, un regard, une amitié, un sentiment de bien-être et de plénitude intérieure, un sentiment d’amour profond, etc. sont autant de « signes » de la présence de Dieu dans nos vies. Particulièrement lors de l’Eucharistie, Dieu se rend réellement présent au milieu de nous. Comme le rappelait le Pape Benoît XVI, l’Eucharistie est le sacrement de l’union avec le Seigneur vivant : « Dieu n’est plus seulement en face de nous comme le Tout autre. Il est au-dedans de nous, et nous sommes en Lui. »[13]. La constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium (sur la Sainte Liturgie) rappelle au n°7 : « Il (Jésus-Christ) est là présent dans le sacrifice de la messe (…) au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques[14] ». De manière générale, le Christ est présent dans toute action liturgique, et notamment dans les sacrements. « Il est présent, par sa puissance, (…) si bien que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ Lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, puisque Lui-même parle pendant que sont lues dans l’Eglise les Saintes Ecritures. Enfin, Il est là présent quand l’Eglise prie et chante les psaumes, Lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20. »[15]. Notre Seigneur est également présent dans certaines « étapes » de notre vie d’homme, où Ciel et Terre se côtoient de très près. Ainsi en est-il par exemple à l’occasion de la mort d’un proche que nous aimions de tout notre cœur. Comment peut-on dès lors penser que jamais plus nous ne le reverrons, alors que nous étions si liés ? Cela n’a aucun sens. Le monde serait-il vraiment dépourvu de sens ? Pareillement, comment pourrions-nous survivre à une telle épreuve sans la force divine pour nous soutenir ? Oui, en bien des occasions, Dieu est présent à nos côtés, sans que nous le sachions véritablement. Mais une nouvelle fois, encore faut-il vouloir saisir cette présence en nous en donnant vraiment les moyens ! L’Eglise est là précisément pour aider les hommes à percevoir la présence et l’action de Dieu dans leur vie. Faisons-lui confiance, elle qui a plus de 2000 ans de sagesse et d’expérience derrière elle, même si les hommes qui la composent ont fait quelques erreurs.

Dans nos sociétés occidentales contemporaines, la question de l’existence de Dieu se pose trop souvent en des termes intellectuels ou rationnels, alors qu’elle devrait davantage impliquer notre cœur. Certes, si l’homme dispose de la faculté de raisonner, c’est bien qu’il peut accéder à la Vérité d’une certaine manière. Or, l’esprit humain ne fait pas tout, d’autant plus qu’il est fini/limité. Dieu, qui Lui est l’Infini/l’Illimité, fait d’abord appel à notre cœur : toute relation entre Dieu et l’homme nait d’abord d’une rencontre, d’une expérience de foi qui transfigure notre être tout entier. Puis, une fois que nous avons compris que Dieu se révèle à nous comme on tombe amoureux, et que nous-mêmes sommes en quelque sorte tombés amoureux de Dieu, alors nous pouvons chercher à mieux comprendre Son mystère. Foi et raison sont complémentaires comme l’affirmait saint Albert le Grand : « Croire pour comprendre, et comprendre pour croire ». Si Dieu vient à la rencontre de l’homme, ce dernier est également en recherche de Dieu. Le point d’intersection de ces deux mouvements contraires est l’Eglise, « sacrement universel du Salut »[16]au cœur de notre monde. Tout homme est invité à lui faire pleinement confiance pour l’aider à percevoir les signes de la présence de Dieu dans sa vie. Et le signe par excellence, c’est la croix, manifestation suprême de l’amour divin pour l’humanité. Finalement, croire en Dieu, c’est beau ! Croire en Dieu, c’est faire le pari de l’amour miséricordieux et de la vie. Parier sur l’existence de Dieu, c’est donner du sens à nos vies, au monde dans lequel nous vivons, et croire que l’amour auquel tout être est appelé est une plénitude de bonheur incommensurable. « Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en Toi. » (saint Augustin).

Emmanuel ECKER.SOURCESBerhard Meuser et Nils Baer, Youcat, Le livre de la Confirmation, Bayard, Paris, 2013.Youcat, Catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes, Bayard, Paris, 2011.Conférences spirituelles de Dom Gilbert Degros, o.c.s.o, supérieur de l’abbaye cistercienne de Rochefort.Benoît XVI, Pensées sur l’Eucharistie, Editions des Béatitudes, juin 2010.Le Concile Vatican II, Edition intégrale définitive, Cerf, Paris, 2003

[1] Un sacrement est un canal par lequel passe la grâce de Dieu, c’est un signe manifeste de l’amour et de la sollicitude de Dieu pour Son Peuple. [2] Un des sept sacrements reconnu par l’Eglise catholique : la confirmation correspond au don du Saint-Esprit pour le chrétien. Chaque baptisé L’a déjà reçu à son baptême, mais en germe : lors du sacrement de confirmation, le Saint-Esprit descend en plénitude sur celui qui L’invoque volontiers et qui demande Son secours afin de mener une vie de foi véritable. [3] Catéchisme de l’Eglise catholique, Abrégé, Fidélité 2005, p.31. [4] Bernard Meuser, Nils Baer, Youcat, Le livre de la Confirmation, Bayard, Paris, 2013, p. 21 [5]Il y a toujours des documents de différentes sortes qui sont issus d’un Concile et, selon leur degré d’importance, ces documents n’ont pas tous la même appellation. Une « constitution » est le type de document le plus important qui peut émaner d’un Concile. Ici, la constitution conciliaire Dei Verbum (la Parole de Dieu), a été votée le 8 septembre 1965 par l’ensemble des pères conciliaires. [6] Prière eucharistique n°4 [7] Ibid. [8] Bernard Meuser, Nils Baer, Youcat, Le livre de la Confirmation, Bayard, Paris, 2013, p. 22

[9]La « scolastique » est une méthode d’enseignement de la théologie beaucoup pratiquée à partir du XIIème siècle, et qui vise à mettre en dialogue la foi et la raison. [10] Cette idée est développée par le philosophe grecque Aristote, dans sa Métaphysique. [11] Univers : l’ensemble des choses et des êtres qui sont dans l’espace et dans le temps. [12]Dieu S’est pleinement fait homme en Jésus-Christ pour Se réconcilier l’humanité pécheresse, et pour lui accorder la vie en abondance : cette réconciliation passe notamment par la crucifixion de Jésus le Vendredi Saint. [13] Benoît XVI, Pensées sur l’Eucharistie, Editions des Béatitudes, juin 2010, p.14. [14]Par la consécration, lorsque le prêtre prononce les paroles même que le Christ a prononcées au soir de la Cène, le pain et le vin deviennent Corps et Sang de Jésus-Christ : c’est la transsubstantiation. [15] SC 7 [16] Lumen Gentium, n°48